"Волна возбуждения"

Это сомнение было развеяно учеными младшего поколения школы Дюбуа-Реймона, в дальнейшем ставшими главными героями науки о "животном электричестве", - Юлиусом Бернштейном и Людвигом Германом. Они сильно продвинули вперед изучение "белого пятна" в явлениях электробиологии - процесса возбуждения в нервах и мышцах.

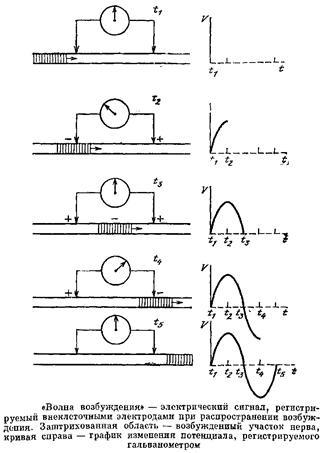

Как вы помните, "уловить" электрические характеристики возбуждения очень трудно - сам Дюбуа не смог решить этой задачи, так как процессы возбуждения очень быстры, кратковременны. Поэтому с помощью даже очень высокочувствительных, но обладающих большой инерцией гальванометров, имевшихся тогда в распоряжении исследователей, можно было лишь с достоверностью обнаружить сам факт электрического ответа мышцы или нерва, но не проследить за изменениями его во времени. Однако Герман и Бернштейн успешно справились с этой очень трудной для того времени задачей. Мы не будем подробно описывать их многочисленные и остроумные ухищрения, а приведем лишь результаты исследований. Им удалось установить форму волны возбуждения и измерить скорость распространения этого электрического сигнала вдоль по мышце или нерву.

Обнаружилась картина, изображенная на рис.9: сначала возбуждение от раздражающих электродов подходит к первому регистрирующему электроду, и он становится отрицательно заряженным по отношению ко второму. Герман и Бернштейн проследили за движением импульса по волокну и даже - что очень важно - измерили скорость этого движения, т.е. скорость распространения возбуждения. А важно это потому, что скорость оказалась точь-в-точь равной той, которую за двадцать лет до того измерил Гельмгольц!

Подведем некоторые итоги. К концу XIX века в основном стараниями ученых школы Дюбуа-Реймона были открыты и исследованы основные электрофизиологические явления потенциал покоя, который вначале называли током повреждения, потенциал действия, который распространяется по волокну, а также были исследованы некоторые феноменологические законы раздражающего действия тока, например, было введено понятие рефрактерности.

Однако до объяснения этих явлений было еще далеко. Главная загадка состояла в том, откуда и как возникают потенциал покоя и потенциал действия? Где та электростанция, тот генератор, которые их создают?

Несмотря на значительное развитие теории электричества и электротехники природу ПП и ПД не удавалось сколь-нибудь удовлетворительно объяснить. Электрохимия еще не имела достаточной теоретической базы, хотя изучение тока и началось с появления вольтова столба, т.е. электрических процессов на границе жидкости.

Порой даже создавалось впечатление, что электрические явления в живом организме нельзя свести к тем, которые встречаются в технических устройствах. Например, нервный импульс имел электрическую природу, но распространялся по нерву с необычайно малой скоростью, Масса накопленных фактов требовала создания объединяющей их теории.

Также смотрите:

Статистическая обработка результатов исследования

Достоверность отличий между средними определяли с использованием t-критерия Стьюдента [16]. Корреляционный анализ проводили с помощью программы «Статистика» (версия 6.0). ...

Теория творения (Креационизм)

Креационизм (от англ. creation — создание) — философско-методологическая концепция, в рамках которой основные формы органического мира (жизнь), человечество, планета Земля, а также мир в целом, рассматриваются как намеренно созданные неким сверхсуществом или божеством ...

Классификация

синапсов. По морфологическому принципу синапсы

подразделяют на:

• нейро-мышечные (аксон нейрона контактирует с мышечной клеткой);

• нейро-секреторные (аксон нейрона контактирует с секреторной клеткой);

• нейро-нейрональные (аксон нейрона контактирует с другим нейроном):

• аксо-соматические (с телом другого нейрона), • аксо-аксо ...